HAPPY TURN/神津島を運営する中で、アートプロジェクトのことをもっと知りたいと思うようになった 事務局 飯島知代がアートプロジェクトの現場や関わる人たちを訪ねたレポートシリーズです。

アートプロジェクトを訪ねて① 千住の文化サロン「仲町の家」

北千住にある「仲町の家(なかちょうのいえ)」は、「アートアクセスあだち音まち千住の縁」(通称:音まち)が営む文化サロンです。音まちは、2011年にスタートして今年で11年になる「音」をテーマにしたまちなかアートプロジェクト。

無数のシャボン玉で見慣れたまちを一瞬にして光の風景へと変貌させる現代美術家・大巻伸嗣によるアートパフォーマンス「Memorial Rebirth 千住(通称:メモリバ)」や、音楽家 野村誠を中心に展開している地域の人たちが、気軽にだじゃれを言い合い、そこから音楽を生み出し、市民と共に作り上げる「千住だじゃれ音楽祭」など、アートを通じた新たなコミュニケーション(縁)を生み出すことを目指して様々な市民参加型のプログラムを展開しています。

(ホームページはこちら→音まち千住の縁 (aaa-senju.com))

そんな音まちが2018年に交流の場として開き始めた日本家屋が「仲町の家」

ロゴの書かれた看板を目印に進むと、庭に続く門があります。

趣のある庭を進んでいくと情緒のある日本家屋の玄関が現れます。

靴を脱いで上がると、仲町の家のコーディネーターを務める山本さんが出迎えてくれました。音まちでの活動もしており、現在は東京アートポイント計画のプログラムオフィサーとしてHAPPY TURN/神津島を担当している櫻井さんも一緒です。

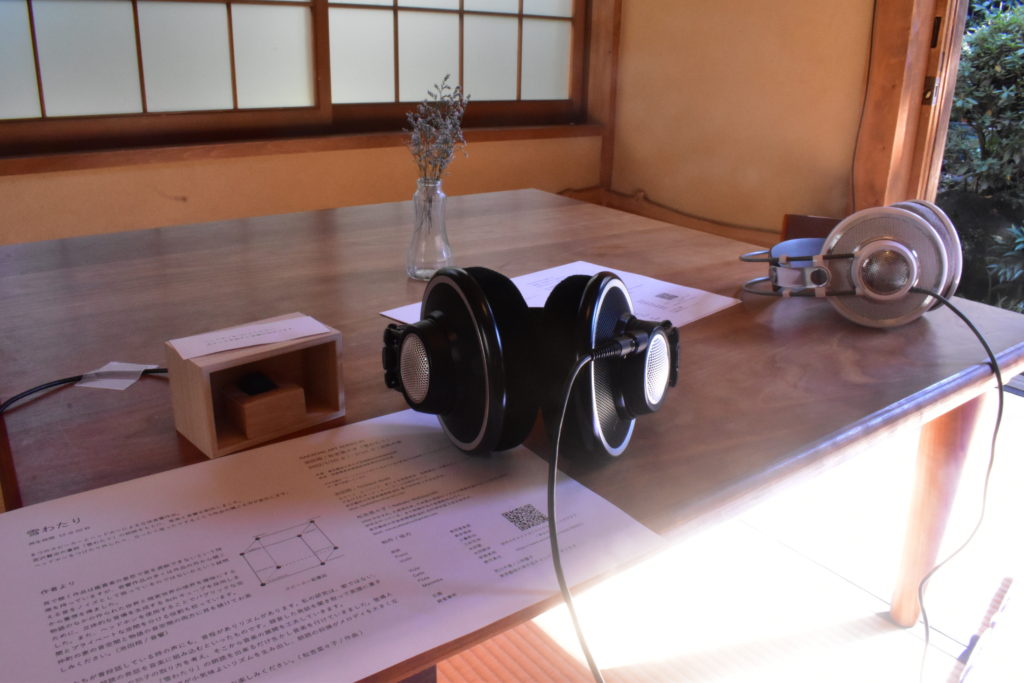

この日は奥の部屋で、東京藝術大学の学生による展示企画が行われていました。「雪わたり」という8つのスピーカーとヘッドフォンによる立体音響作品で、仲町の家の活用法や可能性を探っていく「パイロットプログラム」の一環で行われているとのこと。宮沢賢治の「雪わたり」という作品の朗読がヘッドフォンから、それに合わせた音楽が部屋にあるいくつものスピーカーから流れてきます。

太陽の光が差し込み、部屋からは庭に残った雪が見え、音楽と仲町の家との雰囲気が相まって、いつの間にか作品の世界に没頭していました。

そんな「仲町の家」で拠点スタッフの山本さんと、プログラムオフィサーの櫻井さんと話したことの一部を紹介します。

◎靴を脱いで上がる

「靴を脱いであがるっていうのは『誰かの家にあがる』というイメージがあり、それが落ち着いた空間につながっているのかもしれないですね。」と山本さん。

戦前に建てられた建物自体の雰囲気もありますが、外と地続きの土足で入る「くると」に比べ、ゆっくりとして落ち着いた雰囲気の「仲町の家」。道路から中も見えにくいため、入ってくるまでの敷居が高く、庭だけで帰る方も多いのが課題だったそう。一度覗きに来て、「ギターを弾いてもいいし、パソコンもいいし、こどもと一緒に来てもいいんですね。」と、雰囲気を感じて、再度訪れてくださる方も多いとのこと。玄関で靴を脱いであがり、畳の部屋で縁側もある「仲町の家」のスタイルは、確かに公共のスペースとしては珍しく、だからこそご年配も落ち着いてゆっくりと過ごせる空間が作られているのだと感じました。

◎関わる人たち

音まち事務局で、仲町の家のコーディネーターである山本さんは、もともと学芸員のお仕事をしており、足立区のこどものための施設の立ち上げなどもしていました。出産後に「仲町の家」のお手伝いを頼まれて、まだハイハイをしているお子さんを連れてスタッフをしていたことが、事務局として働くきっかけだったそうです。以前の職場に音まちが企画をしに来ることや、他の企画に参加者として行ったこともあり、音まちのことは事務局になる前から興味があったとおっしゃっていました。

「仲町の家」には山本さんのほかに『コンシェルジュ』と呼ばれる方がいます。コンシェルジュの方は、いらした方とおしゃべりをして「仲町の家」での時間を共有する他、庭の掃除をやってくださる方もいれば、中には広報物のデザインをする方もいらっしゃるそう。今年度「くると」の拠点スタッフを日替わりにし、子連れのお母さんを含めお願いすることにしたのは、実はこの、仲町の家の『コンシェルジュ』が参考になっています。

引っ越しを決め、千住で暮らし始めたお母さんから、千住で生まれ育った方など年齢も性別も様々。もともと「メモリバ」や「だじゃれ音楽祭」に参加していたことをきっかけにコンシェルジュになられた方もいるそうです。

「仲町の家」が始まる前から行われていた「メモリバ」や「だじゃれ」の活動が市民参加型だかこそ、10年の歴史の中での活動が相互に関わり合いながら場が運営されていると感じました。

◎日報

私が訪れた日は祝日なのもあって、常に人が出入りしている状態。常連さんには「作品聞いて行く?」と声をかけ、初めての人には仲町の家や音まちの説明をし、窓を開けるなどのコロナ対策をしながら来る人と交流をする山本さんは大忙しでした。お客さんが着た後、山本さんは必ずメモをとります。何時にどんな人が来てどんな会話をしたか、どんな交流が生まれたか、用意してあるフォーマットに素早く残していく様子が印象的でした。

その日報をまとめて毎週主催メンバーに送っていると、櫻井さんが教えてくださいました。実際のメールを見ると、仲町の家での出来事が丁寧に綴られています。更にこの日報は、共催である足立区の担当者に活動を説明するためにも役立っていると伺いました。

「このメモが他の企画につながることもあるんです。音まちは仲町の家だけじゃなくて、たくさんのプログラムが同時に動いているので。」と、山本さん。

たくさんの人が関わる大きなプロジェクトを動かしていくためには、こういった小さな日々の記録の積み重ねが大切であることを感じました。

◎仲町の家の役割とは

今回お話を聞く中で、一番印象に残ったエピソードを紹介します。

「最近はコロナで児童館が空いておらず、行く場所がないから、お子さんと一緒に来て過ごす方も増えたりしていて、その中でアーティストがパンチの効いた企画をやることがあるんです。そうなっても、普段来ている近所のおじいちゃんや赤ちゃん連れのファミリーも参加してくれることがあって、アート好きの人のためだけの企画にならないところがすごくいいと思います。アートの捉え方は人それぞれですが、アートの世界には価値観を限定せず、正しさを断言せず、考え方を促すものが多いと思います。大人でも子どもでも、そういうものが世界にあることに触れたり知ったりすることは、生きていく上で重要だと思っていて。そういうものが日常に潜んでいるって、いいですよね。それから、学校と家ではない所、普段自分が生活していな所に行って、人や作品や何かに出会う。そういう場所は必要じゃないですかね。」

このエピソードは、同じ拠点を運営している私にとってとても印象に残りました。

音まちの他の活動に比べてアート色が強くない「仲町の家」。だからこそアートに興味のない人が訪れる余白があり、興味があればコアな音まちの活動に関わることもできる。「仲町の家」が音まちの活動、更にはアートプロジェクトとの関わりの入口のような存在であることが分かりました。

文化サロンである「仲町の家」も、公園のようにこどもたちが遊びにくる「くると」も、日々自由に出入りできる場を開くことによって、いつの間にかプロジェクトの奥にあるミッションを伝える場になっているのかもしれません。

ちょうど、「仲町の家」の運営を一緒にしてきた藝大の学生の修士論文発表があるということで、モニターを準備し、常連さんたちが集まってオンラインで配信される修士論文発表を「仲町の家」で見る会が始まりました。(音まちは藝大生がゼミの一環として運営に関わる枠があるそう。)学生が卒業までに、プログラムを運営しながら「仲町の家」で音まちスタッフや地域の方と関わりをつくって巣立って行くような関係性を持てるのも、もとてもいいな。と思いました。

▲音まちに関わっていた学生の卒業論文の発表を「仲町の家」で見ている様子

“縁がひろがり、新しい文化活動が生まれる場”

今回訪問をして「仲町の家」のパンフレットに綴られた言葉の場が、そこにあったように思います。

さて「くると」は?…と、今回の訪問を通してまた自分の思いと言葉を探っていきたいと思いました。

コメントを残す